В мае 2024 года вышла новая книга доктора исторических наук Андрея Карагодина "Дачи и дачники русской Ривьеры. Очерки истории Южного берега Крыма и Севастополя начала ХХ века" (купить).

По просьбе ПОШ Андрей подготовил небольшую колонку про историю культуры дачного отдыха в России.

Андрей Карагодин со своей книгой "Новая Эллада"

Русское слово "дача" не случайно не имеет аналогов в других языках. Дача на протяжении последних ста с лишним лет играла важнейшую роль в истории России, ее культуре. Названия подмосковных дачных поселков творческой интеллигенции, – Кратово, Клязьма, Переделкино, петербургских Комарово и Репино, крымских Симеиза и Коктебеля стали именами нарицательными, а диалоги о даче из «Вишневого сада» Чехова мы знаем наизусть со школьной скамьи.

Дачный поселок писателей Переделкино под Москвой

«Золотой век» русской дачи начался на рубеже 19-20 веков. Дача в те годы становится феноменом, задающим моду всей России: это частное пространство, куда можно сбежать из столицы, с ее «желтизной правительственных зданий» (Осип Мандельштам), чтобы отдохнуть душой и телом, почувствовать себя независимым от империи «русским европейцем», выстроить свой маленький идеальный раек.

Дача с ее приватностью становится идеей фикс любого состоятельного и просвещенного русского горожанина — хоть врача, хоть великого князя, хоть самого императора. Дачные поселки растут возле Петербурга (на Финском заливе), под Москвой (в Царицыно, на Клязьме), в Крыму на Кавказе.

Дача с ее приватностью становится идеей фикс любого состоятельного и просвещенного русского горожанина — хоть врача, хоть великого князя, хоть самого императора. Дачные поселки растут возле Петербурга (на Финском заливе), под Москвой (в Царицыно, на Клязьме), в Крыму на Кавказе.

Дачный поселок Комарово под Санкт-Петербургом

Главным двигателем дачного бума был, конечно, «средний класс» – состоятельные врачи, адвокаты, учителя, инженеры, ученые. Он стремительно появляется и расширяет свои ряды в рвущейся в промышленный век России – и в этом смысле мы мало отличаемся от европейских стран.

Однако если на западе Европы на рубеже 19-20 века идентичность «среднего класса», с характерным для него вниманием к приватности, индивидуализму, четкому разделению рабочего времени и времени на отдых, организации досуга по последнему слову моды, освобождению от гнета официоза, кристаллизовалась в появившейся городской публичной культуре, то в России, наоборот, местом рождения и оформления такой «современной» городской культуры становились внесенные за пределы города, территориально обособленные сообщества «среднего класса» – пригородные дачные поселки.

Однако если на западе Европы на рубеже 19-20 века идентичность «среднего класса», с характерным для него вниманием к приватности, индивидуализму, четкому разделению рабочего времени и времени на отдых, организации досуга по последнему слову моды, освобождению от гнета официоза, кристаллизовалась в появившейся городской публичной культуре, то в России, наоборот, местом рождения и оформления такой «современной» городской культуры становились внесенные за пределы города, территориально обособленные сообщества «среднего класса» – пригородные дачные поселки.

Счастливый Федор Шаляпин на даче. Портрет руки Константина Коровина

В России, где все всегда не так, как на Западе, современная городская культура первым делом оформляется за городом, на даче. Парадоксально, но факт: любимым местом продвинутого горожанина становится веранда на загородной даче, где под зеленым абажуром можно попить чай, помечтать о будущем.

Впервые на этот феномен обратили внимание английские историки С. Ловелл и Л. МакРейнолдс, в работах 2000-х гг. поместившие историю русской дачи в контекст разрабатывавшегося в английской историографии с 1960-х гг. направления изучения «истории досуга». Исследования о феномене дачи в русском обществе начала 20 века появились за последние десятилетия и в нашей историографии – трудах Ольги Малиновой-Тзиафета, Дмитрия Тараканова, Галины Ульяновой, Марии Нащокиной.

По мнению М.В. Нащокиной, на первом этапе (1850–1880-е гг.) образовывались дачные местности вдоль шоссейных дорог близ столичных городов.

Впервые на этот феномен обратили внимание английские историки С. Ловелл и Л. МакРейнолдс, в работах 2000-х гг. поместившие историю русской дачи в контекст разрабатывавшегося в английской историографии с 1960-х гг. направления изучения «истории досуга». Исследования о феномене дачи в русском обществе начала 20 века появились за последние десятилетия и в нашей историографии – трудах Ольги Малиновой-Тзиафета, Дмитрия Тараканова, Галины Ульяновой, Марии Нащокиной.

По мнению М.В. Нащокиной, на первом этапе (1850–1880-е гг.) образовывались дачные местности вдоль шоссейных дорог близ столичных городов.

Дачный дом в поселке Кратово под Москвой. Фотография Федора Савинцева

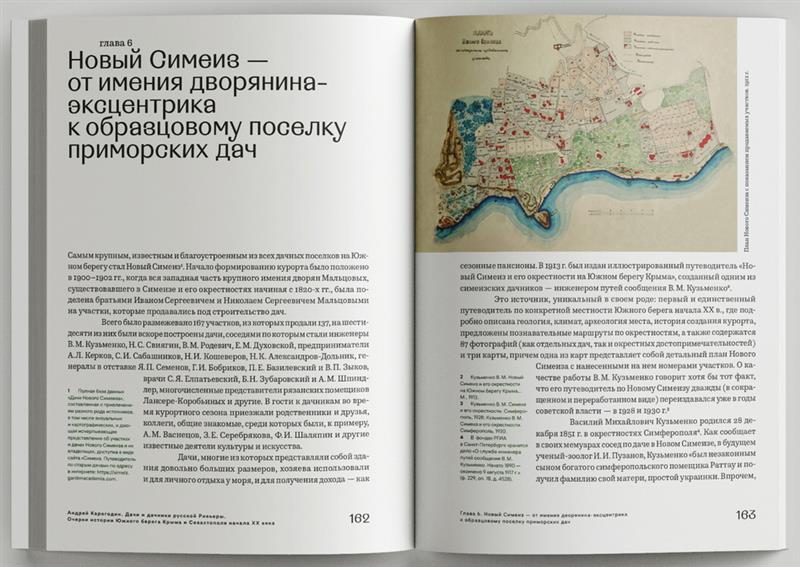

На втором (1890–1900-е гг.) – началось массовое строительство дачных поселков в пригородах крупных городов, вдоль железных дорог в радиусе 30–40 км., складывалась устойчивая архитектурно-планировочная организация поселков.

Наконец, на третьем этапе (1910-е гг.) осуществлялись попытки объединения теоретических основ организации европейских городов-садов с практикой строительства дачных курортов в России.

Наконец, на третьем этапе (1910-е гг.) осуществлялись попытки объединения теоретических основ организации европейских городов-садов с практикой строительства дачных курортов в России.

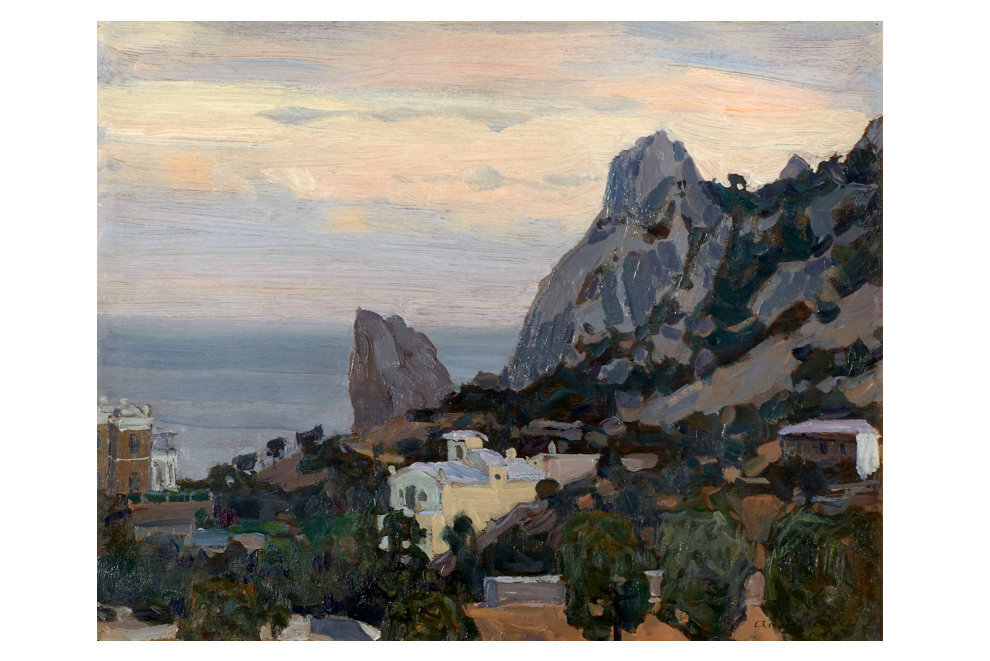

Дачный курорт Новый Симеиз в Крыму

Характерно, что сложившаяся в начале 20 века русская дачная культура, пережив катаклизмы революций и гражданских войн, благополучно перекочевала и в советское время – достаточно вспомнить дачные поселки творческой, научной интеллигенции, военных и дипломатов под Москвой и Ленинградом.

А на излете советской власти, в эпоху «шестисоточников», и вовсе расцвела, став предтечей перехода к капитализму и частной собственности. А вот дальнейшая судьба русской дачи – вопрос дискуссионный.

Одни говорят: к чему теперь вынесенные за город дачные поселки, где собирались «свои»: писатели, актеры, адвокаты, врачи, — чтобы на веранде под зеленым абажуром свободно общаться и вместе проводить досуг?

Ведь в городе XXI века, комфортном, красивом и уютном, такие «точки социализации» образуются и исчезают по мере необходимости, и никакой нужды ехать для этого куда-то вроде бы нет...

А другие возражают: дача настолько плотно инкорпорирована в ДНК русской культуры, что никакие городские институции уже не заменят нам чаепития на веранде под зеленым абажуром, особенно учитывая краткость нашего северного лета – «карикатуры южных зим».

Оттого интересно каким получится дачный курорт ПОШ в Переславле-Залесском.

А на излете советской власти, в эпоху «шестисоточников», и вовсе расцвела, став предтечей перехода к капитализму и частной собственности. А вот дальнейшая судьба русской дачи – вопрос дискуссионный.

Одни говорят: к чему теперь вынесенные за город дачные поселки, где собирались «свои»: писатели, актеры, адвокаты, врачи, — чтобы на веранде под зеленым абажуром свободно общаться и вместе проводить досуг?

Ведь в городе XXI века, комфортном, красивом и уютном, такие «точки социализации» образуются и исчезают по мере необходимости, и никакой нужды ехать для этого куда-то вроде бы нет...

А другие возражают: дача настолько плотно инкорпорирована в ДНК русской культуры, что никакие городские институции уже не заменят нам чаепития на веранде под зеленым абажуром, особенно учитывая краткость нашего северного лета – «карикатуры южных зим».

Оттого интересно каким получится дачный курорт ПОШ в Переславле-Залесском.